老照片中而今面临失传的古籍印刷和修复

北京几百年的帝都历史,使得这块土地有大量的文化积淀。从明清开始,北京就是北方重要的书籍出版地。当时出版量发行量都很大。虽然经过岁月磨洗和文革巨 变,我们今天依然还容易见到过去时代北京出版的书籍。 也正是由于这个原因,老北京的书籍修复装帧行业也十分发达。

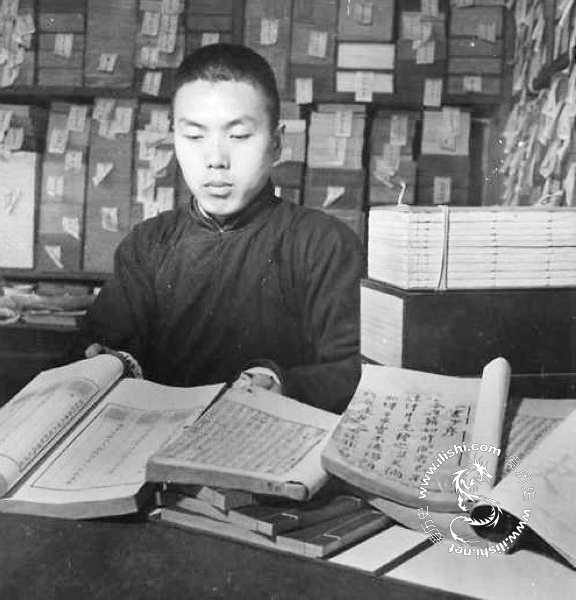

刻印佛经的刻经处。架子上都是排列整齐编号的经版。

古老的雕版印刷,细看能发现这块版雕的是经书的书名签。

在涂上墨的雕版上覆上纸,按压后就可以印出一页书,别以为这是个简单的事。墨的多少,按压的力道都有筋劲儿。

将印刷好的书页书口部分对齐,毛边略找一下

将印刷好的书页按照顺序排好

顺序排好后,将毛边切齐就可以装订了。传统装订方法有很多。照片里是经折装。

粘好硬皮封面后,贴上书签。

刻经处内景,印刷经书的费用是寺庙向信众募集的

下面是中国古籍的几种装帧形式

传统书籍里比较常见的线装书

卷子装。卷轴书籍在唐代之前比较流行。至今我们也还是把书籍叫卷。比如:雄文五卷。照片上应是一卷抄本佛经。

这是书籍的另一种装帧方式:蝴蝶装。特点是字口朝内。从宋代开始此种装订方式开始流行。照片上应是一部明刻或影明刻本的话本小说评话类书。

一套书一般都不止一册,为了保护书,每套书都配有一个函套。中国北方和南方对多册书籍的包装是不同的。这是气候环境造成的。因南方潮湿,故而多用木质书夹板。而北方多用函套。对于多个函套凑起来的大部头书,一般还配有防虫的樟木书箱。

书店书架上的图书,能看到一部《钦定大清会典》装在一个木箱中。

接下来是关于书籍修复的一些照片

书铺南纸店当年都承接书籍修复工作。一册年代久远,虫吃鼠咬,脆黄掉渣的书,在修复者手中获得重生。流传久远的宋元古本,至今咱们还能看到,一是因为最初印刷时候纸墨精良。再就是历代对其保护和修复。

在一家书店内拍摄的,书店伙计展示了三本他们修复的书籍。这三本书开本都很大。一册是印谱,一册应该是写刻本文集。一册带有行书的序文。

在一家书店内拍摄的,书店伙计展示了三本他们修复的书籍。这三本书开本都很大。一册是印谱,一册应该是写刻本文集。一册带有行书的序文。

伙计正给一册书钉眼,书脊上有线订的痕迹,说明这册书可能内页做了接背,重新打纸捻装订。

伙计正给一册书钉眼,书脊上有线订的痕迹,说明这册书可能内页做了接背,重新打纸捻装订。

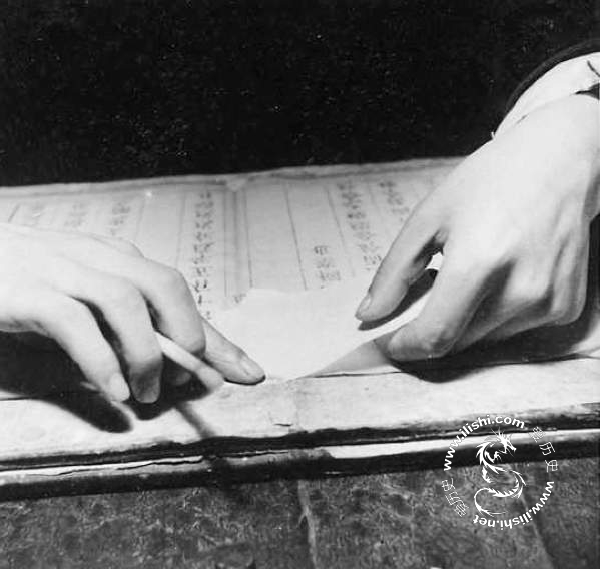

伙计在给一页书角磨圆的书溜口。即在书的背面粘补。看似简单,其用纸,浆糊都有严格要求,绝非外行可为。

伙计在给一页书角磨圆的书溜口。即在书的背面粘补。看似简单,其用纸,浆糊都有严格要求,绝非外行可为。

溜好口的书页,还要在里面加上衬纸,衬纸天地都要比书页长一些,装订好后,能起到保护原有书页的作用

溜好口的书页,还要在里面加上衬纸,衬纸天地都要比书页长一些,装订好后,能起到保护原有书页的作用

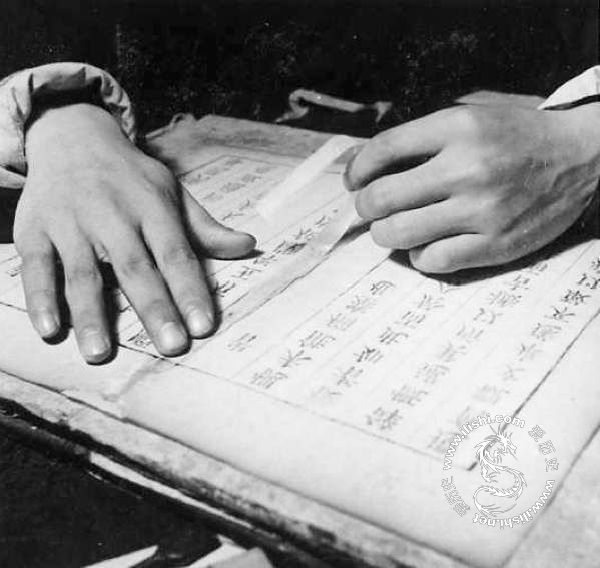

这是在修补被蠹鱼咬得千疮百孔的书页,要用与原书页相同或接近的纸张一点点粘补,繁琐而缜密,容不得半点马虎。这样才能做到天衣无缝。

这是在修补被蠹鱼咬得千疮百孔的书页,要用与原书页相同或接近的纸张一点点粘补,繁琐而缜密,容不得半点马虎。这样才能做到天衣无缝。

我国古代文化典籍浩如烟海,这是我们的祖先留下的宝贵财富。如今,传统书籍的修复任务非常艰巨。这种要沉下心来默默无闻干一辈子的行业,在这个浮躁的社会里鲜有人能坚持下去的。这个行业面临断档,人才十分匮乏。