李鸿章的鲜为人知轶事 - 历史斋 - 历史军事 - 普加聊斋

(一)1896年李鸿章接受美国《纽约时报》记者采访录(真 实)

(序)晚清时期的中国,正经历着“千年未有之变局“,从独立自主的东方老大 帝国沦为“东亚病夫“,传统的帝制和士大夫政治走向终结,军事、经济、文化和社会生活经历了蜕变,人民经受着无与伦比的巨痛……《纽约时报》以当时中国人 还未具备的近代眼光和技术,及时、全面、连续地观察和记录了这段历史,内容涉及内政、外交、国防、文化、社会、革命及华侨等方面,构成了一部具有独特视角 的中国近代史。

(引)美国当地时间1896年8月28日,大清帝国直隶总督兼北洋大臣李鸿章乘“圣-路易斯“号油轮抵达纽约,开始对美国 进行访问。李在美国受到了总统克利夫兰的接见,并和美国一些要员及群众见面,受到了“史无前例的礼遇“(《纽约时报》)。9月2日上午9时许,李在纽约华 尔道夫饭店接受了记者的访问。本文是1896年9月3日《纽约时报》对这次采访情况的综合报道,李的回答实事求是、有理有节、不卑不亢。

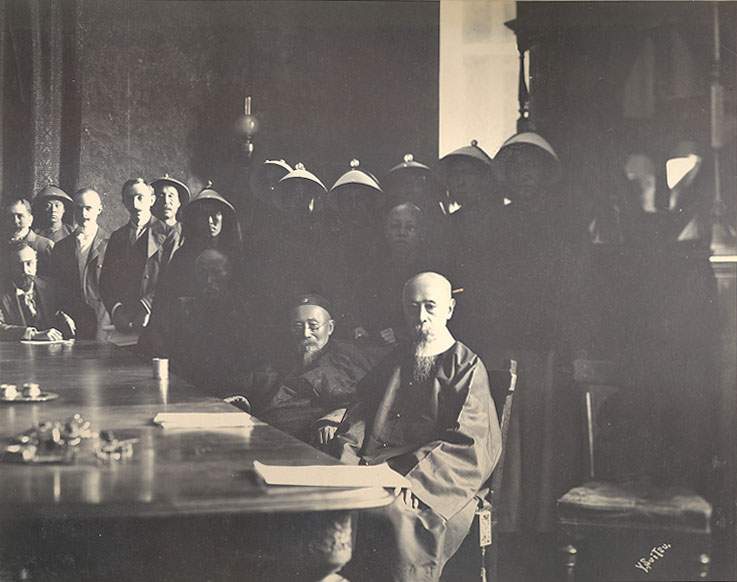

李鸿章接受美国记者采访时所摄。

(容)白话译文如下——

记 者: 尊敬的阁下,您已经谈了我们很多事情,您能否告诉我们,什么是您认为我们做得不好的事呢?

李鸿章:我不想批评美国,我对美国政府给予我的接待毫无怨言,这些都是我所期望的。只是一件事让我吃惊或失望。那就是你们 国家有形形色色的政党存在,而我只对其中一部分有所了解。其他政党会不会使国家出现混乱呢?你们的报纸能不能靠国家利益将各个政党联合起来呢?

记 者:那么阁下,您在这个国家的所见所闻中什么使您最感兴趣?

李鸿章:我对我在美国见到的一切都很喜欢,所有事情都让我高兴。最使我感到惊讶的是20层或更高一些的摩天大楼,我在清国 和欧洲从没见过这种高楼。这些楼看起来建得很牢固,能抗任何狂风吧?但清国不能建这么高的楼房,因为台风会很快把它吹倒,而且高层建筑没有你们这样好的电 梯配套也很不方便。

记 者:您赞成贵国的普通老百姓都接受教育吗?

李鸿章:我们的习惯是送所有男孩上学。(翻译插话:“在清国,男孩,才是真正的孩子“)我们有很好的学校,但只有付得起学 费的富家子弟才能入学,穷人家的孩子没有机会上学。但是,我们现在还没有你们这么多的学校和学堂,我们计划将来在国内建立更多的学校。

记 者:阁下,您赞成妇女接受教育吗?

李鸿章:(停顿一会儿)在我们清国,女孩在家中请女教师提供教育,所有有经济能力的家庭都会雇请女家庭教师。我们现在还没 有供女子就读的公立学校,也没有更高一级的教育机构。这是由于我们的风俗习惯与你们(包括欧洲和美国)不同,也许我们应该学习你们的教育制度,并将最适合 我们国情的那种引入国内,这确是我们所需要的。

记 者:总督阁下,您期待对现存的排华法案进行任何修改吗?

李鸿章:我知道,你们又将进行选举了,新政府必然会在施政上有些变化。因此,我不敢在修改法案前发表任何要求废除《格利 法》的言论,我只是期望美国新闻界能助清国移民一臂之力。我知道报纸在这个国家有很大的影响力,希望整个报界都能帮助清国侨民,呼吁废除排华法案,或至少 对《格利法》进行较大修改。

记 者:阁下,您能说明选择经加拿大而非美国西部回国路线的理由吗?是不 是您的同胞在我国西部一些地区没有受到善待?

李鸿章:我有两个原因不愿经过美国西部各州。

时为李鸿章访德时获德国首相俾斯麦隆重礼遇。惺惺相惜,但国运不同,境运堪比!

第一,当我在清国北方港口城市担任高官时,听到了很多加州清国侨民的抱怨。这些抱怨表明,清国人在那里未能获得美国宪法赋 予他们的权利,他们请求我帮助他们使他们的美国移民身份得到完全承认,并享受作为美国移民所应享有的权利。而你们的《格利法》不但不给予他们与其他国家移 民同等的权利,还拒绝保障他们合法的权益,因此我不希望经过以这种方式对待我同胞的地方,也不打算接受当地华人代表递交的要求保证他们在西部各州权益的请愿信。

第二,当我还是一名优秀的水手时,就知道必须学会自己照顾自己。我比别人年纪要大好多岁,从温哥华回国的航程要比从旧金山 出发更短些。我现在才知道,清国“皇后号“船体宽阔舒适,在太平洋的所有港口都难以找到如此之好的远洋客船。

排华法案是世界上最不公平的法案。所有的政治经济学家都承认,竞争促使全世界的市场迸发活力,而竞争既适用于商品也适用于 劳动力。我们知道,《格利法》是由于受到爱尔兰裔移民欲独霸加州劳工市场的影响,因为清国人是他们很强的竞争对手,所以他们想排除华人。如果我们清国也抵 制你们的产品,拒绝购买美国商品,取消你们的产品销往清国的特许权,试问你们将作何感想呢?不要把我当成清国什么高官,而要当成一名国际主义者,不要把我当成达官贵人,而要当作清国或世界其他国家一名普通公民。请让我 问问,你们把廉价的华人劳工逐出美国究竟能获得什么呢?廉价劳工意味着更便宜的商品,顾客以低廉价格就能买到高质量的商品。你们不是很为你们作为美国人自 豪吗?你们的国家代表着世界上最高的现代文明,你们因你们的民主和自由而自豪,但你们的排华法案对华人来说是自由的吗?这不是自由!因为你们禁止使用廉价 劳工生产的产品,不让他们在农场干活。你们专利局的统计数据表明,你们是世界上 最有创造力的人,你们发明的东西比任何其他国家的总和都多。在这方面,你们走在了欧洲的前面。因为你们不限制你们在制造业方面的发展,搞农业的人不限于搞 农业,他们还将农业、商业和工业结合了起来。你们不象英国,他们只是世界的作坊。你们致力于一切进步和发展的事业。在工艺技术和产品质量方面,你们也领先 于欧洲国家。但不幸的是,你们还竞争不过欧洲,因为你们的产品比他们的贵。这都是因为你们的劳动力太贵,以致生产的产品因价格太高而不能成功地与欧洲国家 竞争。劳动力太贵,是因为你们排除华工。这是你们的失误。如果让劳动力自由竞争,你们就能够获得廉价的劳力。华人比爱尔兰人和美国其他劳动阶级都更勤俭, 所以其他族裔的劳工仇视华人。我相信美国报界能帮助华人一臂之力,一取消排华法 案。

记 者:美国资本在清国投资有什么出路吗?

李鸿章:只有将货币、劳动力和土地都有机地结合起来,才会产生财富。清国政府非常高兴地欢迎任何资本到我国投资。我的好朋 友格兰特将军曾对我说,你们必须要求欧美资本进入清国以建立现代化的工业企业,帮助清国人民开发利用本国丰富的自然资源。但这些企业的管理权应掌握在清国 政府手中。我们欢迎你们来华投资,资金和技工由你们提供。但是,对于铁路、电讯等事物,要由我们自己控制。我们必须保护国家主权,不允许任何人危及我们的 神圣权力。我将牢记格兰特将军的遗训。所有资本,无论是美国的还是欧洲的,都可 以自由来华投资。

记 者:阁下,您赞成将美国的或欧洲的报纸介绍到贵国吗?

李鸿章:清国办有报纸,但遗憾的是清国的编辑们不愿将真相告诉读者,他们不象你们的报纸讲真话,只讲真话。清国的编辑们在 讲真话的时候十分吝啬,他们只讲部分的真实,而且他们也没有你们报纸这么大的发行量。由于不能诚实地说明真相,我们的报纸就失去了新闻本身的高贵价值,也 就未能成为广泛传播文明的方式了。

(二)悲剧人物李鸿章的铿锵泪

李鸿章,安徽合肥人,生于1823年。其家族世代以耕读为生,至其高祖时,靠“勤俭成家,有田二顷”。李鸿章20岁时奉父命赴京赶考,途中赋《入都十 首》,欲“遍交海内知名士,去访京师有道人”。李鸿章凭着自己的本事和对清廷的忠诚,书生带兵,镇压太平天国和捻军起义,屡获战功,扶摇直上,用义军的鲜血染红了自己的顶戴花翎,最后官拜直隶总督兼北洋大臣,秉政25 年。

李鸿章认为,中国积弱不振,“必先富而后能强”。他大力开办洋务,创办了中国第一条铁路、第一座钢铁厂、第一座机器制造厂、第一所近代化军校、第一支近代 化海军。他堪称是中国对外开放的第一人,也是中国外交第一人。据说那时的洋人,只知有李鸿章而不知有清朝廷。 然而,翻看中国签下的卖国条约,署名最多的,却是李鸿章。多年以来,李鸿章一直被认为是投降主义的代表,是卖国贼的代名词。

根据野史,李鸿章至少流过三次铿锵之泪。

第一次是1895年。甲午海战北洋水师全军覆 灭后,李中堂迫不得已赴日本议和,签订了丧权辱国的《马关条约》,割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛及附属岛屿,赔偿白银2亿两,增开重庆、沙市、苏州、杭州 为通商口岸,开辟内河新航线,允许日本在通商口岸开设工厂,产品免税运销中国内地。李鸿 章如何不知,这样一纸条约必定惹得民怨四起,因此在日本遇刺后嘱随员将染血的官服保存下来,希望“此血可以报国矣”。回国后,李鸿章遭到举国上下 一致声讨,“国人皆曰可杀”。朝廷责他办事不力,百姓骂他贪污受贿,拿日本人的银子,卖国家的领土。 李鸿章被免去了直隶总督和北洋大臣的职位。全体军机大臣上折子给皇帝,说“中国之败全由不西化之故,非鸿章之过”。李鸿章闻知后老泪纵横。 苦心经营20年的北洋水师并不逊色于日本,同样的铁甲舰,同样的火炮,何以打不过人家?不是将士不肯用命,而是朝廷腐败无能。李鸿章有苦说不出,唯有洒泪。

第二次是1896年。

闲居在北京东安门外贤良寺内的李鸿章,受命出席俄罗斯沙皇即位大典。时年73岁的李鸿章决定顺访欧美列国,看一看外面的世界。此行历时190天,行程9万 里。抵纽约时,李鸿章拜谒了故友格兰特的陵寝。格兰特曾于1868~1876年间任美国总统,离职后与妻子朱莉娅周游世界,于1879年(光绪五年)抵 华,由香港赴广州,再经上海抵天津。李鸿章以北洋大臣身份乘舰出塘沽港以全军礼迎宾。格兰特曾是美国南北战争中的北方军统帅,李鸿章则在剿杀太平天国中屡立战功,被西方人称为“东方俾斯 麦”,两人塘沽初会,一见如故。时隔17年,格兰特已经葬身一�黄土。李鸿章只能到曼哈顿岛上的格兰特墓园凭吊。想到斯人已去及自己的坎坷,李鸿章不禁黯 然垂泪。“中堂至格兰德寝园,有宿草矣,为怆然者久之。从者以鲜花环进,敬悬墓 门,循西礼也。”李鸿章怅惘之余,嘱清廷驻美公使代表他在格兰特墓园种植银杏、红梅各一棵,“用志景慕”。 格兰特的墓坐落在曼哈顿岛西侧的哈德逊河畔,是一座高大的石建筑,里面并排安睡着格兰特夫妇。陵墓后面,是一片苍翠欲滴、绿阴遮天的树林。秋风吹过时,树 叶变成五颜六色,有如百花争奇斗艳。陵墓的后面是遵李鸿章之嘱种下的两棵树,一棵是有古化石之称的银杏,另一棵是在中国享有盛誉的红梅。两棵树被铁栏杆围 起来,银杏长得又高又大,直入云天,但红梅可能是水土不服,从未长过绿叶,更没吐过芬芳。

李鸿章第三次落泪,是在生命即将终结的时候。

1900年,八国联军攻占北京,慈禧太后收拾好细软,把珍妃投入井中,带着光绪皇帝逃出北京。西摩尔率领的八国联军侵占故宫,熊熊大火照亮了北京城。 城破之日,洋人杀人无算,街上尸体枕藉。英国人记载说:“北京成了真正的坟场,到处都是死人,无人掩埋他们,任凭野狗啃食。”同治皇后的父亲、户部尚书崇 绮的妻子和女儿被拘押到天坛,遭到八国联军数十人轮奸,归来后全家自尽,崇绮服毒自杀。皇宫和颐和园里珍藏多年的宝物被抢掠。太和殿前存水的铜缸上面的镀 金也被侵略军刺刀刮去,至今仍见斑斑刮痕。《永乐大典》、《四库全书》悉数蒙 难,古观象台上的天体仪、纪限仪、地平经仪、玑衡抚辰仪、浑仪被悉数运到柏林。为收拾残局,逃亡路上的慈禧再度授李鸿章为直隶总督兼北洋大臣,令其北上。 部下及亲属都劝其以马关为前车之鉴,不要奉诏,以免又成为替罪羊,李鸿章以身体不适为由迁延观望。无奈朝廷一再电催。一个月后,李鸿章抵京,与八国联军议和。

1901年9月7日,李鸿章代表大清国与11国签订了中国近代史上著名的不平等条约《辛丑条约》,赔款四亿五千万两。签字回来后,李鸿章大口吐血。在停止 呼吸之前,已经穿上殓衣、不能言语的李鸿章整整一天瞠视不瞑,临终的一刻,几滴浊泪流过面颊。11月7日,李鸿章两目仍炯炯不瞑,身边人告:“未了之事, 我辈可了,请公放心!”李鸿章闻言“目乃瞑”,享年78岁。梁启超与李鸿章政见不同,但“敬李鸿章之才”,“惜李鸿章之识”,“悲李鸿章之遇”。

李鸿章三次落泪,既哭个人之悲哀,又伤国家之不幸。他一生奋斗,为的是国家的崛起,可国家却早已病入膏肓,一日不如一日。他在病榻上向朝廷写了自己的最后 一份奏折上称:外修和好,内图富强,或可渐有转机。

今昔推古,李鸿章个人之悲,又何尝不是民族之哀!而历史,是否依然是那么循环往复?